犬の肝臓病の症状は?慢性・急性の特徴と早期発見のポイント

- 2022/10/31

- 肝臓の病気について

犬の肝臓病の症状は?慢性・急性の特徴と早期発見のポイント

犬の肝臓病(肝機能不全)の症状について徹底解説します。

犬の肝臓病の原因とメカニズム、主な症状、慢性肝臓病の3つの進行ステージ、食事療法のポイントなども詳しく紹介します。

目次

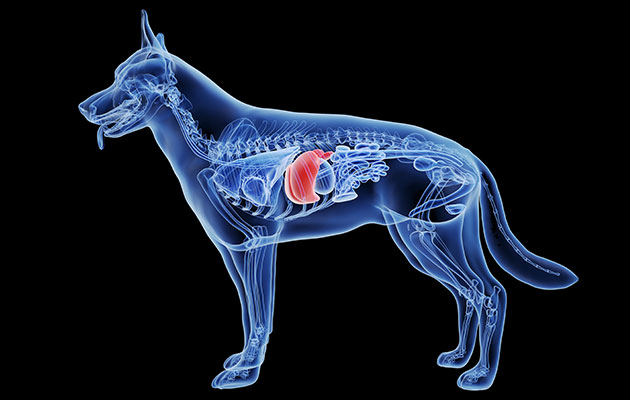

犬の肝臓病(肝炎)とは?

犬の肝臓病(肝炎)とは、肝細胞が破壊され、肝臓の健康な働きができなくなる病気です。

肝臓の働きは主に以下の6つになります。

- タンパク質代謝

- 糖分代謝

- 脂質代謝

- 栄養貯蔵

- 解毒

- 胆汁生成

犬の肝臓病は、肝臓が何らかのダメージを受けたことが原因で、これらの働きができなくなる状態です。

犬の肝臓病には、加齢などとともに肝臓の機能が低下していく「慢性肝臓病」と、薬物や毒性のあるものを誤飲して肝臓の機能が急激に低下する「急性肝臓病」の2つに分けられます。

このうち、多くの犬が発症するのが慢性肝臓病です。

慢性肝臓病は初期症状がほとんど現れないため、症状に気づいたときには病気がかなり進行していることがあります。

病気が進行しても肝機能は適切な治療を行うと多くの場合は回復します。

そのため、適切な治療が重要です。

あわせて読みたい⇒ 犬の肝臓病についてさらに詳しく

⇒ 犬の肝臓病の原因について

犬の肝臓病はどんな症状が出る?

犬の肝臓病は「慢性肝臓病」と「急性肝臓病」で、それぞれ症状が異なります。

犬の慢性肝臓病の症状は、主に以下のようなものが現れます。

- 食欲不振、体重減少(痩身)

- よく眠る(嗜眠)

- 散歩量の低下(元気消失)

- 動かない時間が増える

- 急に老化した印象

- 毛並み、毛づやが悪くなる

- 下痢や嘔吐

- 多飲多尿

- 黄疸

- 腹水

- 出血が止まりにくい

- 肝性脳症

…など。

※初期、早期では無症状

犬の急性肝臓病の症状は、主に以下のようなものが現れます。

- 急にぐったりする(元気消失)

- 嘔吐

- 食欲不振

- 多飲

- 発熱

- 脱水

- 黄疸

- 出血傾向(点状出血、吐血、メレナなど)

犬の慢性肝臓病・進行ステージごとの症状

犬の慢性肝臓病は、薬や化学物質、遺伝的な銅の蓄積などにより肝炎を起こす病気です。

とくに中高齢犬が発症しやすく、雌に罹患率が高くなるという報告があります。

ラブラドール・レトリバーなど特定の犬種で発症が多いことも分かっています(ラブラドール・レトリバーは遺伝子のATP7A、ATP7Bの変異が原因と考えられています)。

犬の慢性肝臓病は、血液検査はALT(GPT)、AST(GOT)、ALP、GGT(γ-GTP)などの数値、低アルブミン血症、BUN低下、高ビリルビン血症、高アンモニア血症、総胆汁酸(TBA)の項目を重視します。

レントゲン検査(X選検査)、エコー(超音波診断)なども加え、3つの進行レベルに分類されます。

(※スマホでご覧の場合表を右にスクロールできます)

| ステージ | 症状 | 治療・対策 |

|---|---|---|

| Ⅰ | ・初期・早期の慢性肝臓病の状態。 ・一般的に無症状 ・ほとんどの犬が元気で食欲もあるため、異常に気づかないこともある。 |

・肝臓に負担となる食物などを与えない。 |

| Ⅱ | ・中期の慢性肝臓病の状態。 ・食欲の低下や嘔吐などの症状。 ・血液検査で肝機能の指標となる数値である、ALT、ASTなどの上昇がみられる。 |

・肝臓病用の食事療法を行う。 ・原因や疑わしいサプリメント、食材、薬などを排除する ・原因にあわせた治療を行う |

| Ⅲ | ・末期の慢性肝臓病の状態。 ・肝硬変が進み重篤な症状がみられる。 |

・肝臓病用の食事療法を行う。 ・ステロイド療法、キレート療法など原因にあわせた治療を行う。 |

ステージ1(ステージⅠ)・初期、早期の症状

- 一般的に無症状

- 愛犬が少しだるそうな様子

- 血液検査で肝機能異常が見つかる

犬の慢性肝臓病進行レベル1の段階では、ほぼ無症状です。

しかし、愛犬が以前のように走り回ったり、長時間の活動が減ったりなど、愛犬が老化した印象を受けることが多いようです。

血液検査で異常がみられ、肝臓数値のALT、ASTなどに異常がみられます。

慢性肝臓病を早期発見するためにも、愛犬がシニア期(6~7歳)に入ったら、1年に1~2回の定期健康診断を行うようにしましょう。

進行レベル2(ステージⅡ)・中期の症状

- 無症状〜軽度の症状

- 急な老化を感じさせる

- 反応が鈍くなったり、散歩への興味が薄れる

- 多飲

- 食欲不振

- 体重の減少

- 散歩を嫌がる

- 静かにしている時間が増える

- 嘔吐

犬の慢性肝臓病進行レベル2の段階で一番多くみられる症状は、嘔吐です。

嘔吐が起こる原因として、肝臓に毒性のある薬、サプリメント、食材、遺伝的な銅蓄積などにより肝細胞がダメージを受けたことによります。

この時、愛犬が摂っているいるもの(薬、サプリメント、食材など)に注意しましょう。

遺伝的な銅の蓄積による肝障害の場合はキレート療法などを検討します。

上記の他に、体重の減少(痩身)、散歩をしても下を向いている、寝床から動かないで静かにしている時間が多くなる(嗜眠)、下痢などの症状も現れます。

血液検査ではALT(GPT)、AST(GOT)、ALP、GGT(γ-GTP)などの数値の上昇がみられます。

この段階でかかりつけの動物病院の指導に従い肝臓病用の食事療法へ切り替えることが、慢性肝臓病の回復と健康維持に役立つことが多いです。

しかし、肝細胞のダメージや、食べ慣れたドックフードでないことから、犬が療法食を食べてくれないこともあります。

愛犬が肝臓病の療法食を食べない場合は、「犬が肝臓病の食事を食べない時の対処法|肝臓病の原因や症状も」の記事を参考にしてください。

進行レベル3(ステージⅢ)・末期の症状

- ぐったりして、見るからに元気がない

- 大半の時間を寝て過ごす

- 嘔吐

- 下痢

- 黄疸

- 腹水

- 脳性肝症(後天性門脈シャント)

犬の慢性肝臓病進行レベル3の段階は、肝臓病末期の状態です。

肝硬変が進行しており、生命維持のため原因に合わせた治療が必要になります。

愛犬は見るからにつらそうにぐったりした状態で、散歩も行かず、大半の時間を家の中で寝て過ごすようになります。

また、嘔吐などが強くなる症状も現れます。

愛犬は身体がつらく、呼びかけに反応しないことが多くなりますが、愛犬自体は元気な時と同じように飼い主の愛情を必要としています。

主な治療はかかりつけの動物病院に任せ、飼主は、話しかけたり、やさしく撫でてあげるなど愛犬に愛情が伝わることも意識して配慮してあげましょう。

犬の急性肝臓病の症状

犬の急性肝臓病(肝炎)の主な原因には、感染症・化学物質・薬品などのよる中毒で起きることが多いです。

発症から数時間〜数日で症状が現れます。

急にぐったりする(元気消失)

犬の急性肝臓病は、急激に症状が現れます。

食事を食べなくなったり(食欲廃絶)、嘔吐を繰り返したりと、急に元気がなくなります水を急に飲むようになったり(多飲)発熱、黄疸などの症状もみられる場合があります。

嘔吐を繰り返す

犬の急性肝臓病は急激に肝細胞が壊死などで損傷するため、嘔吐など激しい症状が現れやすいです。

黄疸が見られる場合は肝臓がかなり悪化している状態です。早急に動物病院を受診しましょう。

犬の肝臓病を早期発見をするポイント

犬の肝臓病を早期発見するには、シニア期(6~7歳)から年に1~2回程度の定期的は血液検査を実施することがおすすめです。

犬の慢性肝臓病は、初期では症状が現れません。

そのため、慢性肝臓病の初期、早期の段階では、愛犬が肝臓病にダメージが生じていることにほとんど気づきません。

目に見える症状が現れた時に、症状が進行していることが多いです。

慢性肝臓病は、犬のすべての年齢で起きますが、特に中高年以上で発症率が増加する傾向にあるため、この頃から定期健康診断を欠かさず検査を行えば、病気の早期発見につながります。

定期検査のほかにも、気になる症状が現れたらすぐに獣医の診察を受けましょう。

犬の急性肝臓病は急激に具合が悪くなるため、症状がすぐに現れることがほとんどです。

治療が遅れると命に危険が及ぶため、ぐったりしている、嘔吐を繰り返すなど急性肝臓病の症状に当てはまる状態であれば、すぐに獣医師に診察してもらいましょう。

犬の肝臓病には適切な治療と食事療法がおすすめ

肝臓は「沈黙の臓器」といわれるようにダメージがあっても症状に現れずらい臓器です。

肝臓病が増悪化する前に、適切な治療と食事療法を始めることが、愛犬の健康を回復し、長く元気を維持するために役立ちます。

犬の肝臓病(肝炎)用の食事療法では、肝臓に負担となるタンパク質を調整しつつ必要な栄養素を満たすことができるため、愛犬の健康の維持や回復に役立つことが多いです。

また、そのような理由から、手作りのレシピでは最適な栄養素にコントロールすることが困難なことが多いです。

愛犬をいたわる最適な療法食を取り入れましょう。