皮膚の健康維持はワンちゃんにとって、とにかくやっかい

皮膚や被毛の健康を維持することはとてもやっかいな事です。

私たち人間同様、犬の皮膚のトラブルも若い時から長い期間、付き合う事になり、管理がとても難しく、ワンちゃんだけでなく、飼い主さんが一番お世話をするのが大変です。

その種類にはアトピー性皮膚炎、接触アレルギー、食物アレルギー、ホルモン性皮膚病、膿皮症、ホットスポット、アカラス症、真菌性皮膚炎 ets…。など多数存在します。

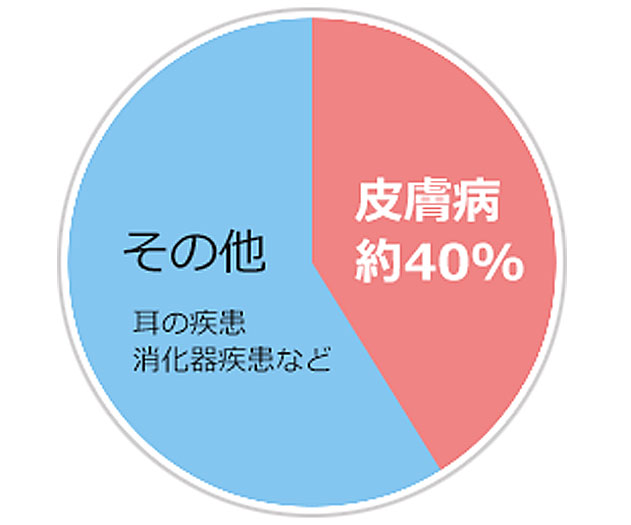

実に動物病院に来院するワンちゃんの約40%が皮膚の健康維持についてです

統計では動物病院に来院するワンちゃんの約40%が皮膚のトラブルで受診されるに至っています。

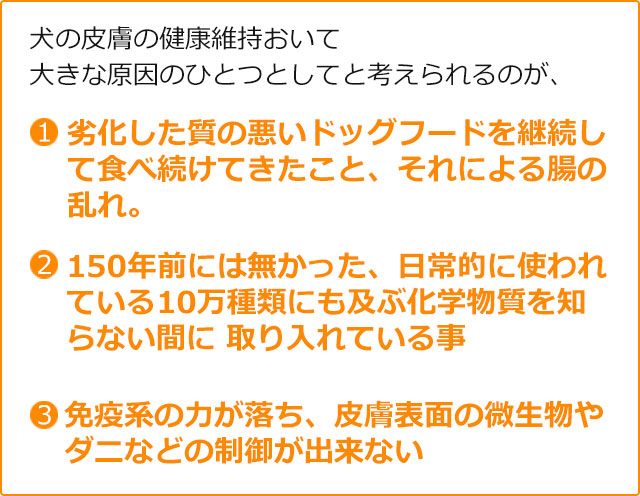

現代のワンちゃんにとって、なぜこれほどまでに問題となっているのでしょうか?

日々様々な愛犬の相談が寄せられますが、最も多い相談の一つが、アトピーやアレルギー性皮膚炎などの皮膚や被毛の健康維持に関してです。

飼い主様としては、ボリボリしている愛犬を見るのは辛いと思うので、まず動物病院に受診するのが一般的です。

しかし、皮膚や被毛の健康維持は難しく、原因の特定や対処がが困難な場合も多く、担当する獣医師も頭を悩ませることも多いのです。

西洋医学のアプローチや、治療薬では一時的に症状を抑える事が出来ても、完治する事は難しく、難治症の疾患となる場合も多いと感じます。

これは人の皮膚炎でも同様で、完治させることが難しい疾患です。

現代医療の中心は西洋医学です。西洋医学は急性の疾患や細菌性疾患などに対して、効果が高く優れた療法です。

即効的に症状を鎮静化させますので、飼い主さんもホッとされると思います。

しかし、ステロイド剤では、一時的に抑える事は出来るかもしれませんが、根本に対して治癒させているわけではありません。

そのため再発という問題が起こります。

そしてステロイド剤は、長期・多量に使用し続けると体がボロボロになってゆきます。

では、どのようにして皮膚や被毛の健康を維持したら良いのでしょうか?

まずはなぜ起きるのか?原因を知ろう!

犬の皮膚や被毛は敏感!

ワンちゃんに多いのが「皮膚や被毛のトラブル」です。

梅雨時期から夏など暖かい季節に特に多くなります。

犬の皮膚トラブルは繰り返します。梅雨時期から夏の暖かい季節でより悪化しやすく、落ち着いたかな?と思っても 突然再発し、繰り返し繰り返し起きることが多い飼い主さんには「悩ましい問題」です。

この原因についてどのように対処したらいいか、そのことについて「7つのポイント」にまとめてお話していきたいと思います。

まず1番目、「温度です」

日本においては、夏場25℃以上という気温はごく普通です。 しかし、ワンちゃんの適温は23℃以下です。

25℃を超えると、犬たちの皮膚は悲鳴を上げだします。

30℃を超えると、犬には耐えることがとても厳しい悪環境です。

25℃を超えたらエアコンをかけてあげて、25℃以下に保つことが重要になってきます。

特に皮膚炎になったことがある愛犬は温度管理が重要です。

2番目は「湿度」です。犬は湿度に弱いです。

2番目は「湿度」です。犬は湿度に弱いです。

なぜかというと、人間と比べて犬の方が皮膚の角質、そして皮膚表面の抵抗力が弱いからです。

皮膚は、水分、高湿度にふれるとふやけたような状態になります。

ふやけた状態の皮膚というのは角質の抵抗力が弱くなり、浸出液という体内の水分が外にでてきやすくなり、それがきっかけでかゆみや炎症が発生します。

湿度が高くなることによって、犬の皮膚がふやけて弱くなるのです。

この状況は、さらに犬の皮膚の表面と毛に細菌などの悪玉微生物を繁殖しやすくします。

私たち人間でも、頭の毛の中がむしむしするとかゆくなるように、犬も体がかゆくなるのです。

かゆいのでワンちゃんが歯でかんだり引っ掻きがはじまります。

爪でこすったりします。皮膚の表面が弱っているときに、噛んだり、こすったりすると皮膚の表面の膜が破けます。

するとまた浸出液という中の水分が出てきてかゆくなる、という悪循環をおこします。

それにはまず皮膚がふやけないように湿度を低く保つことが大切です。

ワンちゃんの毛の中に顔を入れてみて、嫌なニオイ、ムシムシするニオイがするときは要注意です。

そういう時には、(エアコンの)ドライをかけたり、温度が上がっていなくても湿度を下げる、というような心使いが愛犬に対して必要です。

犬は、気温や湿度が高くても、犬は人間のように皮膚から汗を出し体温を低くするという事ができません。

犬で、汗腺という汗が出る場所は、足の裏だけです。

そして、口をあけて呼吸による気化熱を使って体温を下げるしか方法がありません。

湿度が低い環境だと、口の中の水分が気化することによって温度が低くなるのですが、湿度が高いと体温を下げることが困難となります。

犬の体温調整は、人よりも5~8倍難しいと覚えておきましょう 。

温度が高く、湿度も高い状態というのは犬にとって、とても過酷な状況なのです。

散歩はワンちゃん大好きですから行きたいです。

でも、その際に注意して頂きたいのはアスファルトの温度です!

夏場、気温が下がってきたときに散歩をしてあげようという飼い主さんが多いのですが、実際にアスファルトの温度がどれくらいかというのを手で触ってチェックしてあげる必要があります。

(アスファルトにふれて)室温より、自分の手より温かいと感じると、手の温度が30℃~35℃くらいですから、それよりも温かいという事になりますので、はるかに(犬にとっての適温を)超えていることになります。

ですので、アスファルトを触って、熱いときというのは、散歩としては最悪な状況に近いです。

涼しくなった時に散歩に連れていくわけですが、それでもアスファルトの温度が下がっていないときには、家に帰って来たときに、部屋の温度湿度をエアコンによって下げてあげ、愛犬の体温が1~2時間で下げられる状況を作ってあげることで、皮膚炎を防止しやすくしてあげましょう。

犬も人と同じように、臭くなります。そのため、シャンプーをします。

しかし、犬の皮膚はデリケートなため、水分がつくとふやけて、細菌が繁殖し、トラブルが起き、自分でかきこわしてしまうです。

シャンプーで多いのが、充分に乾かすことなく、乾燥を不十分なまま放置をすることです。

特に梅雨や夏時期は湿度が高くトラブルが派生しやすい季節です。

夏場は温度や湿度が高く、そのためかゆみが生じやすい訳です。

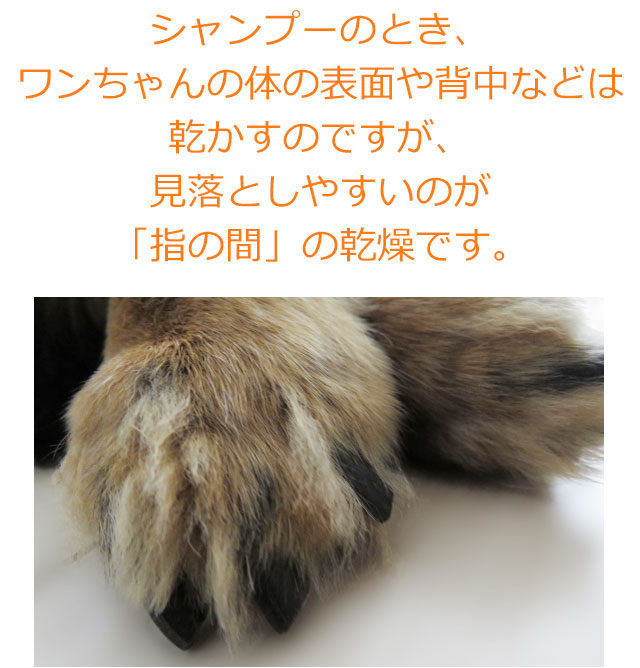

かゆみが起きるの多くの発生源は、「指の間」、「お腹の面」です。

さらには、耳の後ろなども多いです。

ワンちゃんはお腹を下にしていますので、上の方の水分をとばしても、水分がどんどん下に集まってきてお腹の部分の湿度が高くなり、水分で濡れたままの状態になります。

そこからトラブルへとつながっていくわけです。

充分にからだ全体を乾燥させても、最後までしっかりと乾燥させなくてはならない部分は、「指の間」ということなのです!ここがむれて、噛みこわして、腕や体全体にかゆみが広がってゆくという症状が発生します。

犬の指の間に人の指を入れながらドライヤーをかけて乾燥させてあげることがポイントです。

あと、お腹の方は人間が手でさすりながら乾燥させます。

指の間もお腹も完全に乾いたのを確認してあげるということがシャンプーにおける重要なポイントです。

5番目は「耳の掃除」です。

シャンプーのときに耳に水が入らないように注意してあげること。

そして、常に耳の中が乾燥して、清潔な状態を保ってあげるという事が重要です。

耳から、かゆみが体全体に広がることが多くあります。

耳自体も皮膚の疾患により炎症やかゆみが起きるということがあります。

特にたれ耳の犬では起きやすいです。

時々耳をリボンのように上にあげてあげ通気性をよくしてあげるなどということが役立ちます。

ここまでが体の表面から見たことです。

今度は内側から見ていきましょう。

夏場になってきますと、温度・湿度が高くなってくるので体温があがります。

体温が上がると、犬の体に蓄積された脂分がフリーラジカル化し体の中に炎症が連続的に起きていきます。

雨場、夏場、梅雨時期までに、ある程度体を引き締めておくという事をしておくと、分解しやすい脂分がエネルギーに変えられていくので体の中で酸化が起きにくくなります。

もうひとつは体が引き締まって皮膚の体脂肪が減っていくので、犬は主に足の裏と口から熱を出していきますけれども、皮膚が薄くなれば、脂の層が薄くなればなるほど、直接的に汗ではないのですが、温度が外にでやすくなります。ですので、梅雨時期までに引き締めておくと良いでしょう。

また、年中皮膚炎を患う子には、次のポイント⑦でご説明する「フードの質」を上げて下さい。

犬にとっては「タンパク質」の質がとても重要です。

特にローテーションをやっても状況が良くならない愛犬においては、肉の種類ではなく肉の質において特化して良いモノをあげてみてあげて下さい。

最後7番目は、最も重要な「フードの質」です。

皮膚や被毛の健康維持の問題は外的要因だけではありません。当然食事によって起こる問題もあります。

そこで重要なのがフードの質です。

フードに使われている動物性タンパク質(肉)の質が悪いとかゆみの原因となります。

鮮度の低下した肉などには細菌が増えています。

細菌は、ドッグフードを作るときに過熱で死滅しますが、菌が死んだあとでも残留する細菌内毒素(エンドトキシン)は加熱しても毒素が残り、愛犬にトラブルを発生させるのです。

では、どうやって質の悪いタンパク質(肉)を使っているかどうかというのを見分けるかというと、残念ながら、「臭いと味」しか判別方法がないのが現状です。

それにはまず、臭いを嗅いで頂きたいです。

変なタンパク質のニオイ、鯉の餌のようなタンパク質のニオイがするものは、ワンちゃんにはあまり適していないと考えられます。

皆さんにはお勧めしませんが、ブリーダーや獣医師、ペットショップの熟練した専門家は、ドッグフードを自己責任で食べることがあります。

食べて実際に「味」で確認するのです。

ドッグフードは、ニオイと味で、どれぐらい食べ物が劣化しているかわかるためです。

ニオイと味の良いものは、細菌の残留エンドトキシンが少なく、良質と考えられるためです。

ニオイが臭い、味が良くない時は、皮膚に対して危険度が高いと考える訳です。

皮膚トラブルをもっている犬に対して、ローテーションという考えがあります。

牛肉にアレルギーがある犬は豚肉にしたり、豚肉にもアレルギーがある犬は鶏肉にします。

アレルギーがある犬は順々に変えていくことによって、皮膚トラブルを起きないようにしよう、食品性のアレルギーが起きないようにしよう、という理論です。

確かに、これも大切な方法のひとつではあるのですが、どんなに食べ物を変えても皮膚トラブルが続く犬が多いのです。

実は、特定の食べ物にアレルギーがあるかもしれませんが、食べ物より重要なものが、タンパク質の質と感じられます。

エンドトキシンが大量に発生しているものを食べていると特定の食材にアレルギーがあってもなくても、そういうものを食べている限り皮膚トラブルが続くという根本的な問題があるのかもしれません。

そのため、ひとつの方法として、食材を変えるのではなく、同じ食材で質を上げるという方法を考えました。

例えば牛肉アレルギーをもっている犬が、質の良い牛肉で作ったドッグフードをたべさせるという対処、選択です。

これは期待できます。

質の良いタンパク質を摂ってできるだけエンドトキシン(毒素)が少ないものを摂取いただくということが愛犬の健康維持に重要だと考えます。

獣医師である私が、愛犬の健康に役立つ情報を不定期ですが無料でお送りしています。

きっとお役に立つ内容と思いますので、ぜひ登録してお読みくだされば嬉しいです。

⇒ 無料メルマガ「獣医師・宿南のペットの悩みを笑顔と健康に変える情報」の

登録はこちらから

獣医師がワンちゃんの健康を真剣に考えて開発した高品質ドッグフードがありますので、一度見てみてください。

このフードは、間違って人が食べたとしても、まったく嫌な匂いがしませんし、人間でも普通に食べられる味です。

犬の皮膚や被毛の健康維持の為の療法食以外にも他にも、腎臓の健康維持、心臓の健康維持、肝臓の健康維持、膵臓の健康維持などの各種療法食。

また仔犬、成犬、老犬用までのドッグフードが揃っています。